|

婛姧崋丂

|

傛偆偙偦 Fish Food Times 傊丂

The Fish Food Retail Net

![]()

![]()

怴擭柧偗傑偟偰偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅 Web.斉 Fish Food Times偼丄偄傛偄傛8擭栚偵撍擖偟傑偟偨丅 崱擭傕撉幰偺奆條偵偲偭偰丄壗偐堦偮偱傕偍栶偵棫偰傞偙偲偑偁傟偽偲偺巚偄偱 枅寧峏怴傪廳偹偰偄偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅 偝偰丄1擭偺巒傑傝偱偁傞惓寧偵崱擭偺巇帠偵偐偗傞巚偄傪暦偄偰偄偨偩偒偨偔 暥復傪彂偄偰傒傑偟偨偺偱丄帪娫偑嫋偡曽偼偙偪傜傕擿偄偰捀偗傟偽岾偄偱偡丅 崱擭傕1擭娫丄偛垽撉偺掱傛傠偟偔偍婅偄偄偨偟傑偡丅 |

| 崱擭搙丄悈嶻晹栧偺巜摫偵偁偨偭偰丂乽嫑攧応偼丄懳柺斕攧偑丒丒丒乿 |

暯惉23擭 1寧崋丂No.85

偔偠傜丒拞僩儘擖傝敨惙傝

偍惓寧偺偍廽偄偺惾偵丄偙傫側敨惙傝偼偳偆偩傠偆丅

杮儅僌儘偺拞僩儘偲丄寏偺悿恵乮僂僱僗乯偑儊僀儞偵僪乣儞偲偒偰丄傾儚價偁傝丄僒僓僄偁傝丄峏偵偼僘儚僀捾偵丄儃僀儖桳摢僄價丄偙偺懠偺丄儅僌儘愒恎丄傾僩儔儞僒乕儌儞丄僇儞僷僠丄恀戔丄儂僞僥奓拰丄悈僀僇丄娒僄價偱丄崌寁13揰惙傝偱偁傞丅 巋恎惙崌偣偲偄偆傛傝傕丄僆乕僪僽儖姶妎傪嫮傔偨彜昳偱偁傞丅

幚傪偄偆偲偙傟偼丄堦嶐擭2009擭偵偁傞夛幮偱彜昳採埬傪偟丄巆擮側偑傜寁夋捠傝偺攧忋偲側傜偢丄嶐擭偼偙偺曽岦惈偺彜昳婯奿偼乽偍憼擖傝乿偲側偭偰偟傑偭偨傕偺偱偁傞丅偄傢備傞乽儃僣乿偵側偭偨彜昳側偺偩偑丄側偤偦傫側彜昳傪偙偙偱庢傝忋偘傞偺偐丄偲媈栤傪書偐傟傞曽傕偁傞偐偲巚偆丅

寧暲傒側昞尰偵側傞偑丄傗偼傝怴偨側彜昳奐敪偲偄偆偺偼丄偦傫側偵乽娙扨偵掹傔傞傕偺偱偼側偄乿偲偄偆偙偲傪尵偄偨偄偺偱偁傞丅幐攕偟偨偐傜偲偄偭偰丄怴偨側帋傒傪捈偖偵掹傔傞偺偱偼側偔丄側偤寁夋偟偨傛偆偵攧傟側偐偭偨偺偐丄偦偺尨場偼偳偙偵偁傞偺偐丄彜昳偺婇夋抜奒偐傜怳傝曉傝丄偦偺幐攕梫場傪撍偒巭傔傞傋偒偩偲巚偆丅幐攕傪忔傝墇偊丄偙傟傪旍傗偟偵偟偰丄師偺僗僥僢僾傊偲恑傑側偗傟偽丄懠幮偲偼堘偆嵎暿壔彜昳偲偄偆傕偺偼奐敪弌棃傞傕偺偱偼側偄偩傠偆丅

偙偺彜昳偑懠偺彜昳偲堘偆帇揰偲偄偆偺偼丄巋恎敨惙傝偲偄偆偺偑昁偢偟傕乽惗乿偱偁傞昁梫偼偁傞偺偐丄偲偄偆彜昳摿惈偺埵抲偯偗偵娭偡傞栤偄偐偗偱偁傞丅巋恎側偺偩偐傜乽旘傃偭偒傝慛搙偺椙偄惗嫑乿偱偁偭偰梸偟偄偲偄偆偺偼丄尵傢偽扤傕偑峫偊傞乽忢幆乿偺斖醗偱偁偭偰丄壗傕捒偟偄偙偲偼側偄丅

偦偺拞偵丄椺偊偽儃僀儖偟偨嫑偑擖偭偨傜曄側偺偐丒丒丒丅偦傕偦傕丄偙偺傛偆側彜昳傪巚偄偮偄偨偒偭偐偗偼丄寏偺悿恵偑擖偭偨敨惙傝傪怘傋偰傒偨偄丄偲偄偆偁傞恖偺堦尵偐傜偩偭偨丅偦偺尵梩偵乽偦傟偼柺敀偄僢丒丒丒乿偲丄偦偺婓朷揑敪埬偵捈偖偵旘傃忔偭偰偐傜丄悿恵傪偄傟傞偺偱偁傟偽丄偙傫側傕偺傕擖傟偨傜偳偆偐丄偁傫側傕偺傕偳偆偐丄偲偄偆傛偆偵敪憐偑旍戝偟偰丄僘儚僀捾傗桳摢僄價側偳偺儃僀儖彜昳傑偱丄擖傝崬傫偱偒偨偙偲偱巋恎敨惙傝偐傜僘儗偰偟傑偭偨偺偐傕偟傟側偄丅

姫摢幨恀偺拞偺寏偺悿恵偼儃僀儖偟偨傕偺傪巊偭偰偄傞偑丄婎杮揑偵偙偺儃僀儖傕偺偑堦斒揑偱偁傞偑丄拞偵偼惗偺悿恵偲偄偆偺傕偁傞傜偟偄丅偦偺曈偺寏偲寏彜昳偺抦幆偵娭偡傞忣曬偼丄僱僢僩忋偱婔傜偱傕挷傋傜傟傞偺偱丄埲壓偺傛偆側儂乕儉儁乕僕傪嶲峫偵偟偰傎偟偄丅

偙偺巻柺忋偱偼丄晅偗從偒恘揑側寏偺抦幆傪島庍偡傞偺偼傗傔偰偍偙偆丅怘傋傞偙偲傪慜採偲偟偰寏偺偙偲傪彮偟偱傕抦傝偨偄偺側傜丄忋婰偺儂乕儉儁乕僕傪擿偗偽丄椙偔棟夝弌棃傞偲巚偆丅

奆偝傫曽偺拞偵偼丄寏傪怘傋傞偲偄偆偙偲偵娭偟偰丄悽奅偺摦偒偐傜偡傞偲丄壗偐屻傠傔偨偄傕偺傪姶偠傞曽傕偄傜偭偟傖傞偺偐傕偟傟側偄丅側偤寏傪怘傋傞偨傔偵曔妉偡傞偺偩偲偺墷暷偐傜偺斀懳堄尒傗丄撿嬌奀偱偺擔杮偺挷嵏曔寏慏抍偲斀曔寏抍懱僔乕丒僔僃僷乕僪偲偺徴撍偺塮憸偼丄傑偩奆偝傫偺婰壇偵怴偟偄偺偱偼側偄偐偲巚偆丅偟偐偟丄楌巎傪昍夝偔偲崱偱偼峫偊傜傟側偄堄奜側帠幚傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅

1853擭偵儁儕乕偑孯娡4惽傪棪偄偰塝夑偵棃峲偟偰擔杮偵奐崙傪敆傝丄1854擭偵偼擔暷榓恊忦栺傪寢傇偙偲偵側傝丄擔杮偼怴偟偄帪戙偵撍擖偟偨偺偩偑丄偙偺奐崙傪敆偭偨棟桼偼丄摉帪擔杮偑嵔崙傪偟偰偄偨偺偱丄傾儊儕僇偺曔寏慏偑嬞媫旔擄愭傗曗媼婎抧偲偟偰婑峘弌棃側偐偭偨偐傜丄偦偺晄曋傪夝徚偡傞偨傔偵奐崙傪敆偭偨偺偩偭偨丅

偙偺摉帪偺傾儊儕僇偼丄僄僱儖僊乕尮偲偟偰寏偺桘傪偍偍偄偵棙梡偟偰偍傝丄700惽嬤偔偺曔寏慏傪曐桳偟丄悽奅偱堦斣寏傪曔妉偟偰偄偨偺偩丅摿偵儔儞僾偺徠柧梡偲偟偰巊偆乽寏桘乿偼摉帪偺昁廀昳偩偭偨偺偱丄偦偺曔寏慏偼寏偺帀偩偗傪偲偭偰丄巆傝偺擏偼偡傋偰幪偰偰偄偨偺偱偁傞丅

1850擭戙偵偼戝惣梞傗僀儞僪梞偱偺寏帒尮偑屚妷偟巒傔偨偨傔丄崱搙偼懢暯梞偵傕恑弌偟丄擔杮偺嬤奀偱惙傫偵曔寏傪峴偭偰偄偨偲偄偆偙偲偩丅摉帪寏桘偼儔儞僾偺徠柧梡偩偗偱側偔丄愇尣傗婡夿偺弫妸桘偲偟偰傕巊傢傟丄嶻嬈妚柦偵偼側偔偰偼側傜側偄傕偺偩偭偨傛偆偱偁傞丅

偲偙傠偑丄1859擭偵僄僪僂傿儞丒僪儗乕僋偵傛傞傾儊儕僇偱偺愇桘嵦孈惉岟偱丄愇桘嶻嬈偑枊奐偗偟偨偙偲偱寏桘偵埶懚偡傞峔憿偼悐戅偟丄偦偙偐傜曔寏嶻嬈傕屻戅偟丄愇桘嶻嬈偑棽惙偟偰偄偔偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅偦偟偰崱搙偼庤偺暯傪曉偡傛偆偵乽寏偺桘偟偐偲傜偢丄屻偼幪偰傞乿偲偄偆丄夁嫀偵帺暘偨偪偑傗偭偰偒偨崜偄柍懯側偙偲偼扞偵忋偘偰偟傑偄丄乽恄惞側摦暔偱偁傞寏乿傪嶦偟偰偼偄偗側偄側偳偲愰偆偙偲偵側偭偰偄傞丅

偲偙傠偑偦傫側傾儊儕僇偲斾傋偰擔杮偺応崌偼偳偆偩傠偆丄寏桘偼傕偪傠傫偩偑丄偙偺懠偵擏偩偗偱側偔丄旂傕撪憼傕丄偦偟偰崪傑偱丄梋偡偲偙傠側偔丄偦偺慡偰傪巊偄愗偭偰偒偨楌巎偑偁傞偺偱偁傞丅偦偺巊偄曽偺撪梕偵偮偄偰偼丄忋偵徯夘偟偨寏怘儔儃偺儂乕儉儁乕僕偺拞偺丄乽寏擏偵偮偄偰乿偺儁乕僕傪偛棗捀偗傟偽傛偔棟夝偟偰偄偨偩偗傞丅

寏傪廫慡偵妶梡偣偢丄寏帒尮偑屚妷偡傞傛偆側偙偲傪傗偭偨夁嫀傪傕偪側偑傜丄崱搙偼昁梫惈偑側偄偲側傞偲丄愄偐傜寏偺慡偰偺晹埵傪戝帠偵妶梡偟丄尵傢偽怘暥壔偲偟偰偺楌巎傪帩偮丄擔杮偺寏怘暥壔傪夡偦偆偲偟偰偄傞偺偱偁傞丅

IWC偲偄偆崙嵺夛媍偱丄帒尮屚妷傪棟桼偵15庬偺寏偑曔寏嬛巭偲側偭偰偄傞偑丄挷嵏曔寏偺寢壥偵傛傞偲丄撿嬌奀偵偼儈儞僋僋僕儔偼72枩摢偄傞偲悇掕偝傟丄杒惣懢暯梞偺摨偠儈儞僋僋僕儔偼丄妋幚偵2枩5愮摢偼偄傞偲偝傟偰偍傝丄撿嬌奀偺儈儞僋僋僕儔偼枅擭2,000摢曔妉偟偰傕丄100擭偼戝忎晇偲偄偆偙偲偩丅

偙偺傛偆偵堦晹偱偼帒尮夞暅偑抶傟偰偄傞偲偄偆僫僈僗僋僕儔椶傪彍偄偰丄寏偺帒尮検偼廩暘偵夞暅偟偰偄傞偳偙傠偐憹偊夁偓偨傛偆偱丄偦偺寢壥偲偟偰丄恖娫偲寏偺娫偱嫑偺扗偄崌偄偵側偭偰偄傞偲傕尵傢傟偰偄傞丅寏偲偄偆偺偼嫑傪怘傋傞偺偩偑丄嫑偩偗偱側偔僾儔儞僋僩儞傪怘傋傞寏傕偄偰丄寏偼嫑傪怘傋傞乽帟僋僕儔乿偲丄庡偵僾儔儞僋僩儞傪怘傋傞乽旹僋僕儔乿偵暘傟傞丅

惗暔妛揑偵尵偆偲丄僋僕儔栚偼僸僎僋僕儔垷栚偲僴僋僕儔垷栚偺擇偮偵暘偗傜傟丄岥偺拞偵乽傂偘乿傪帩偮僸僎僋僕儔垷栚偲偟偰偼丄僫僈僗僋僕儔傗僓僩僂僋僕儔丄僐僋僋僕儔丄儈儞僋僋僕儔側偳偑偄偰丄

岥偺拞偵乽帟乿傪帩偮帟僋僕儔垷栚偼丄僔儍僠丄儅僢僐僂僋僕儔丄僶儞僪僂僀儖僇丄僗僫儊儕側偳偱偁傞丅

偙偺傛偆偵幚偼偁偺壜垽偄僀儖僇傕乽僋僕儔栚乿偲偄偆僌儖乕僾偱偁傝丄偦偺戝偒偝偱屇傃暘偗傜傟偰偄偰丄懱挿偑係倣埲忋偵側傞傕偺傪乽僋僕儔乿偦傟傛傝傕彫偝偄傕偺傪乽僀儖僇乿偲屇傃暘偗傜傟偰偄傞偺偩丅

忋婰偟偨傛偆偵丄懱挿10倣丄懱廳7僩儞慜屻偲斾妑揑彫宆偺儈儞僋僋僕儔偲丄懱挿25倣丄懱廳150嘾偵傕側傞僔儘僫僈僗僋僕儔偲偼摨偠僸僎僋僕儔椶偱偁傝丄僔儘僫僈僗僋僕儔傗僫僈僗僋僕儔偺帒尮偑側偐側偐夞暅偟側偄偺偼丄儈儞僋僋僕儔偑撿嬌奀偱72枩摢偲偁傑傝偵傕憹偊夁偓偨偨傔偵丄僫僈僗僋僕儔椶偵廩暘僄僒偑夞傜側偄傛偆偵側偭偨偐傜偩偲傕尵傢傟偰偄傞丅

尰嵼擔杮崙撪偺僋僕儔偺擭娫徚旓検偼丄擭娫5,000嘾掱搙偱偁傝丄偙傟偼攏擏偺嶰暘偺堦掱搙偲丄傑偝偵乽寏偺怘暥壔乿偼晽慜偺摂偲側偭偰偄傞丅

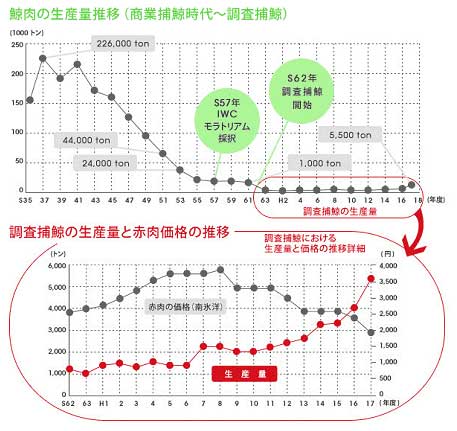

傑偨丄惗嶻検偲壙奿偼寏怘儔儃偺帒椏偵傛傞偲丄埲壓偺傛偆偵側偭偰偄傞丅

惗嶻検偼挷嵏曔寏奐巒摉帪傛傝傕彮偟憹偊偰偄傞偑丄壙奿偼壓偑傝懕偗偰偄傞丅徍榓37擭偵丄22枩6愮嘾傕偺惗嶻検偑偁偭偨帪偲斾傋傞偲丄嵟嬤偺惗嶻検偼杮摉偵旝乆偨傞検偱偟偐側偄偺偑棟夝弌棃傞丅昞偺壙奿偼壍偟抜奒偺榖偱偁偭偰丄枛抂攧壙偼偦傟傎偳壓偑偭偰偄傞姶妎偼側偄丅

攧傟側偄偐傜崅偄偺偐丄崅偄偐傜攧傟側偄偺偐偼夝傜側偄偑丄kg摉傝偱2,000墌慜屻偺壍壙奿偲偄偆偺偼丄悈嶻暔偱偼崅媺嫑偱偁傞丅挷嵏曔寏偲偄偆柤慜偺捠傝丄彜嬈曔寏偲偼堘偆栚揑偺傕偺側偺偱丄偍偍偭傄傜偵斕攧懀恑弌棃側偄偙偲偐傜丄傢偞偲壍壙奿傪崅偔偟偰偄傞偺偩傠偆偐丅

悽奅揑側恖岥憹壛偵傛傞丄枹棃偺怘椏妋曐偺婋尟惈偑嫨偽傟偰偄傞拞丄寏偺傛偆側揤慠偺怘椏帒尮傪栰曻偟偵曻抲偡傞偺偼傕偭偨偄側偄偙偲偩偲巚偆丅憹偊夁偓偨戝怘娍偱偁傞寏偲丄偙傟傕峏偵憹偊懕偗偰偄傞恖娫偑丄乽嫑傪扗偄崌偆乿偲偄偆峔恾偑尰幚枴傪懷傃偰偒偨傛偆偱偁傞丅寏椶傪庬懓堐帩偵壜擻側揔惓婯柾偵曐偭偰偄偗傞乽彜嬈乿曔寏偼丄嫑帒尮偺乽堐帩乿偺偨傔偵傕昁梫偱偼側偄偩傠偆偐丅

悈嶻暔偲偟偰偺乽寏乿傪丄悈嶻彜昳偲偟偰傕偆堦搙尒捈偟偰傒偨偄傕偺偱偁傞丅

| 丂丂峏怴擔帪丂暯惉23擭1寧1擔 |

偛堄尒傗偛楢棈偼偙偪傜傑偱 info@fish food times